過去の講演会(2012年度~)経済研究所

2014年度 講演会等のお知らせ及び開催報告

今年度も、日本公認会計士協会にご協力いただき、4月30日(水)午後6時45分から講演会を開催した。

はじめに、公認会計士協会が作成した「CPA Document」という映像資料を放映し、その後、渡邉哲也氏(公認会計士・日本公認会計士協会広報委員会委員)より、基本的かつ非常に大切な公認会計士試験の仕組みや業務領域の説明をしていただいた。また、ご自身の経験や周囲の公認会計士の活躍状況などをわかりやすくお話しいただいた。

つぎに、昨年、公認会計士試験に合格し、大手監査法人に勤め始めたばかりの江口雅香氏(本大学経済学部卒)から、大学生活と公認会計士試験へのチャレンジついてお話いただいた。いつごろ公認会計士試験のための勉強を始めたのか、その後の大学の授業との両立の仕方など多岐にわたり、具体的かつ有意義な内容だった。

また、ベテランの公認会計士を代表して、山田浩一氏(公認会計士・立教会計士会会長)からお話いただいた。公認会計士として長年活躍してきたご経験から、公認会計士の魅力や本学OBの公認会計士がどのように社会で活躍されているかについてお話しいただいた。また、女性会計士の活躍についても触れ、ぜひ女子学生にもチャレンジしてほしいという激励があった。

時間の関係で、質疑応答は個別相談という形をとったが、予定時間を過ぎても参加者の質問は続き、講師の先生方には丁寧にお答えいただいた。

繁忙期にもかかわらず、後輩のために長時間にわたって講演会に参加していただいた講師の先生方には、篤くお礼申し上げたい。

はじめに、公認会計士協会が作成した「CPA Document」という映像資料を放映し、その後、渡邉哲也氏(公認会計士・日本公認会計士協会広報委員会委員)より、基本的かつ非常に大切な公認会計士試験の仕組みや業務領域の説明をしていただいた。また、ご自身の経験や周囲の公認会計士の活躍状況などをわかりやすくお話しいただいた。

つぎに、昨年、公認会計士試験に合格し、大手監査法人に勤め始めたばかりの江口雅香氏(本大学経済学部卒)から、大学生活と公認会計士試験へのチャレンジついてお話いただいた。いつごろ公認会計士試験のための勉強を始めたのか、その後の大学の授業との両立の仕方など多岐にわたり、具体的かつ有意義な内容だった。

また、ベテランの公認会計士を代表して、山田浩一氏(公認会計士・立教会計士会会長)からお話いただいた。公認会計士として長年活躍してきたご経験から、公認会計士の魅力や本学OBの公認会計士がどのように社会で活躍されているかについてお話しいただいた。また、女性会計士の活躍についても触れ、ぜひ女子学生にもチャレンジしてほしいという激励があった。

時間の関係で、質疑応答は個別相談という形をとったが、予定時間を過ぎても参加者の質問は続き、講師の先生方には丁寧にお答えいただいた。

繁忙期にもかかわらず、後輩のために長時間にわたって講演会に参加していただいた講師の先生方には、篤くお礼申し上げたい。

講師:石水喜夫氏(大東文化大学非常勤講師)

石水氏は官庁エコノミストとして政策研究を続けてこられたが、かつて京都大学経済学研究科では、教授として講義やゼミを担当された経験をもつ。また、今でも大東文化大学で講師をされ、本日の講演にも受講生がかけつけてくれているという。こういった経験をもとに著されたのが『日本型雇用の真実』であり、講義録のようなものだともいわれた。

講義では最初に、労働経済学は市場経済学か政治経済学かと学生たちに問いかけた。そして、いっしょに経済学を学ぼうという呼びかけに応えて、若い学生たちがゼミに集まってきた。

社会に問題があるとき、それをどのように解決しようとするのか、それぞれの大学によって取り組み方が違う。それが、歴史的に形成された学風だろう。京都大学には政治経済学の素地があったようだ。だが、残念だったのは、講義での呼びかけに応えるゲマインシャフトが次第に失われ、ゲゼルシャフトにおきかえられつつあったこと。若い人たちが、よかれと思ってネット空間に書き込んだ言葉は学外者を誘い込み、講義から離れたところで誹謗中傷された。これでは、教員は講義で、踏み込んだことを何も述べられなくなってしまう。このようにして、日本の学問空間が窒息しつつあるのでなければよいのだが。

経済学の世界で、私たちがよく知る×型のグラフがある。右下がりの需要曲線と右上がりの供給曲線が交錯するこのグラフは、ある意味でスミスの「見えざる手」の後継でもあり、「マーシャリアン・クロス」と呼ばれる。この「マーシャリアン・クロス」による決定が経済学の世界を支配しているのではないか。経済学は認識の学問だから、認識のツールを握られてしまえば、私たちはこれに代わるメッセージを作り出すことができなくなる。こうして、経済学は創造性を失っていく。

同じデータを用いても、異なる結論が導き出され、そして政策が対立する。エコノミストは経済理論に支配されているが、それに気づいていないことが多い。社会認識のツールに縛られて、その枠内でしか発想できないのである。それは、経済学者の倫理の問題ではない。それを支える経済学というツールの問題、そして経済学のあり方の問題である。そのようにしないと生きていけないと思い、教科書ばかりを一生懸命に学ぶ大学院生も多い。

労働法、労働組合やハローワークの存在こそが、競争を妨げ労働者を怠けさせるという考えが生まれることもある。だがこれは、教科書の正解を労働政策の現場に押し付けようというものではないだろうか。こうした学問のありようが日本型雇用の改革論議の問題点を助長している。

学問とは本来、学び問うことであり、自分の経験をふまえて他人の経験を聞き、互いに語り合うことだと思うのだが、科学や教科書の中にすでに普遍的な正解があるものと勝手に想定する傾向が支配的になり、インターネットに正解を求める風潮が強まっているのは嘆かわしい。これは教室的精神性とでも呼ぶべきで、大学での受講態度にそぐわない。どこかにあるはずの正解に支配されることは過去の歴史に支配されることである。それでは、私たちが歴史をつくることさえできなくなってしまう。どこかにあるはずの正解に支配され、自分の感覚や経験に自信をもてない。自らの言葉で問題提起する気概をもつ人々が減り、既存科学が支配する世界が到来するとしたら、過去の歴史に支配され、人々の感性をひからびさせ、豊かな未来を奪っていくことにならないだろうか。

現代をよく知りたいという現代人の関心によって過去が再解釈されるのが歴史である。

現代が未来を生み出すものだとすれば、未来に向けて取り組む人間の態度は過去の解釈、すなわち歴史と一体不可分だろう。未来へ向けた社会選択は必然的に過去の再解釈をともなう。今の解釈を拒否したいのなら、主流派経済学のあり方やその認識のあり方に立ち向かっていかなければならないこともあるだろう。そうでなければ、政策転換などできない。過去の経済学と向き合い、再解釈を行わなければ、パラダイム転換などありえない。

失業問題を労働市場の機能不全としかとらえられない当時の主流派に反旗を翻したのがケインズだった。古典派理論の諸公準が特殊ケースにのみ当てはまり、一般的でないことを示したのだ。マーシャリアン・クロスは何も説明していない。労使交渉で決まる賃金は名目賃金である。ものわかりのよい労働組合が経済理論の言うとおり、賃金切下げを容認したとしよう。ところがこれで失業問題は解決しない。製品原価には賃金が含まれる。したがって、供給曲線にも需要曲線にも影響が及び、製品の価格は下がり、おそらくは需要も減少してしまう。雇用水準を決めるのは、別の理屈、すなわち有効需要の原理でなければならないというのである。

だが、他方でケインズには、有効需要不足の理由について、歴史的にも理論的にも、じゅうぶんな解明をしたとはいえないという弱点がある。この点は致命的であって、高度成長によってケインズ理論は打撃を受けることになる。とはいえ、ケインズ自身はこの弱点に気づいていたようにも見える。優生学協会における1937年の、埋もれた講演録には、有効需要の減少が人口減少の傾向によるという指摘があって興味深い。企業による設備投資こそが有効需要を拡大させるが、それは本来、過剰資本に転化する危険をあわせもち、その危険の中で資本は蓄積されている。したがって自由主義市場経済は、人口の増加とそれに基づく楽観的将来期待が投資家に設備投資を促さなければ、成り立たない。果たして、人口減少の下で自由主義市場経済は、どのような運命をたどるのだろうか。ケインズは、この点を究明しようとしたとき、心臓病に倒れてしまう。その後、病気をおして、戦費の調達と戦後体制の構築という喫緊のテーマに取り組んだのは、イギリスへの愛国心と責任感からだった。こうして、人口減少の下での自由主義市場経済のゆくえという重要なテーマは棚上げされたままとなった。

政策の現場と、大学での教育の場で、日本型雇用の真実を探るための真摯な取り組みと苦闘とを、じっくりと語っていただいた。最後に、聴衆に発せられたメッセージは2つ。1つは運動家・活動家に向けて。実務家にも経済学を学ぶよう奨めたい。分析と理論の力でパラダイム転換をめざさなければならない。

2つ目は母校に向けて。経済学に対する基本姿勢は、まちがいなく立教大学で身についたものだ。理論と分析(実証)と政策との三位一体。総合的に経済学を学ぼうというのが立教大学の政治経済学の伝統だった。この学風は、日本の経済政策にとっても、きわめて貴重なものである。立教大学経済学部のますますの発展が、日本の経済政策の転換につながっていくことを祈念して講演を終えたい。

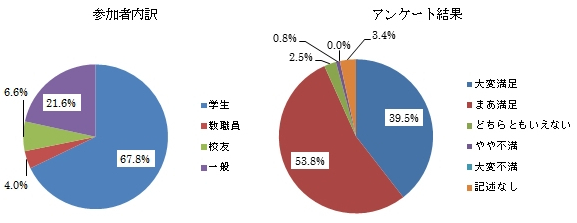

記帳のあった参加者数は60名。内訳は本学学生4名、教職員6名、交友・一般50名と盛会であった。

石水氏は官庁エコノミストとして政策研究を続けてこられたが、かつて京都大学経済学研究科では、教授として講義やゼミを担当された経験をもつ。また、今でも大東文化大学で講師をされ、本日の講演にも受講生がかけつけてくれているという。こういった経験をもとに著されたのが『日本型雇用の真実』であり、講義録のようなものだともいわれた。

講義では最初に、労働経済学は市場経済学か政治経済学かと学生たちに問いかけた。そして、いっしょに経済学を学ぼうという呼びかけに応えて、若い学生たちがゼミに集まってきた。

社会に問題があるとき、それをどのように解決しようとするのか、それぞれの大学によって取り組み方が違う。それが、歴史的に形成された学風だろう。京都大学には政治経済学の素地があったようだ。だが、残念だったのは、講義での呼びかけに応えるゲマインシャフトが次第に失われ、ゲゼルシャフトにおきかえられつつあったこと。若い人たちが、よかれと思ってネット空間に書き込んだ言葉は学外者を誘い込み、講義から離れたところで誹謗中傷された。これでは、教員は講義で、踏み込んだことを何も述べられなくなってしまう。このようにして、日本の学問空間が窒息しつつあるのでなければよいのだが。

経済学の世界で、私たちがよく知る×型のグラフがある。右下がりの需要曲線と右上がりの供給曲線が交錯するこのグラフは、ある意味でスミスの「見えざる手」の後継でもあり、「マーシャリアン・クロス」と呼ばれる。この「マーシャリアン・クロス」による決定が経済学の世界を支配しているのではないか。経済学は認識の学問だから、認識のツールを握られてしまえば、私たちはこれに代わるメッセージを作り出すことができなくなる。こうして、経済学は創造性を失っていく。

同じデータを用いても、異なる結論が導き出され、そして政策が対立する。エコノミストは経済理論に支配されているが、それに気づいていないことが多い。社会認識のツールに縛られて、その枠内でしか発想できないのである。それは、経済学者の倫理の問題ではない。それを支える経済学というツールの問題、そして経済学のあり方の問題である。そのようにしないと生きていけないと思い、教科書ばかりを一生懸命に学ぶ大学院生も多い。

労働法、労働組合やハローワークの存在こそが、競争を妨げ労働者を怠けさせるという考えが生まれることもある。だがこれは、教科書の正解を労働政策の現場に押し付けようというものではないだろうか。こうした学問のありようが日本型雇用の改革論議の問題点を助長している。

学問とは本来、学び問うことであり、自分の経験をふまえて他人の経験を聞き、互いに語り合うことだと思うのだが、科学や教科書の中にすでに普遍的な正解があるものと勝手に想定する傾向が支配的になり、インターネットに正解を求める風潮が強まっているのは嘆かわしい。これは教室的精神性とでも呼ぶべきで、大学での受講態度にそぐわない。どこかにあるはずの正解に支配されることは過去の歴史に支配されることである。それでは、私たちが歴史をつくることさえできなくなってしまう。どこかにあるはずの正解に支配され、自分の感覚や経験に自信をもてない。自らの言葉で問題提起する気概をもつ人々が減り、既存科学が支配する世界が到来するとしたら、過去の歴史に支配され、人々の感性をひからびさせ、豊かな未来を奪っていくことにならないだろうか。

現代をよく知りたいという現代人の関心によって過去が再解釈されるのが歴史である。

現代が未来を生み出すものだとすれば、未来に向けて取り組む人間の態度は過去の解釈、すなわち歴史と一体不可分だろう。未来へ向けた社会選択は必然的に過去の再解釈をともなう。今の解釈を拒否したいのなら、主流派経済学のあり方やその認識のあり方に立ち向かっていかなければならないこともあるだろう。そうでなければ、政策転換などできない。過去の経済学と向き合い、再解釈を行わなければ、パラダイム転換などありえない。

失業問題を労働市場の機能不全としかとらえられない当時の主流派に反旗を翻したのがケインズだった。古典派理論の諸公準が特殊ケースにのみ当てはまり、一般的でないことを示したのだ。マーシャリアン・クロスは何も説明していない。労使交渉で決まる賃金は名目賃金である。ものわかりのよい労働組合が経済理論の言うとおり、賃金切下げを容認したとしよう。ところがこれで失業問題は解決しない。製品原価には賃金が含まれる。したがって、供給曲線にも需要曲線にも影響が及び、製品の価格は下がり、おそらくは需要も減少してしまう。雇用水準を決めるのは、別の理屈、すなわち有効需要の原理でなければならないというのである。

だが、他方でケインズには、有効需要不足の理由について、歴史的にも理論的にも、じゅうぶんな解明をしたとはいえないという弱点がある。この点は致命的であって、高度成長によってケインズ理論は打撃を受けることになる。とはいえ、ケインズ自身はこの弱点に気づいていたようにも見える。優生学協会における1937年の、埋もれた講演録には、有効需要の減少が人口減少の傾向によるという指摘があって興味深い。企業による設備投資こそが有効需要を拡大させるが、それは本来、過剰資本に転化する危険をあわせもち、その危険の中で資本は蓄積されている。したがって自由主義市場経済は、人口の増加とそれに基づく楽観的将来期待が投資家に設備投資を促さなければ、成り立たない。果たして、人口減少の下で自由主義市場経済は、どのような運命をたどるのだろうか。ケインズは、この点を究明しようとしたとき、心臓病に倒れてしまう。その後、病気をおして、戦費の調達と戦後体制の構築という喫緊のテーマに取り組んだのは、イギリスへの愛国心と責任感からだった。こうして、人口減少の下での自由主義市場経済のゆくえという重要なテーマは棚上げされたままとなった。

政策の現場と、大学での教育の場で、日本型雇用の真実を探るための真摯な取り組みと苦闘とを、じっくりと語っていただいた。最後に、聴衆に発せられたメッセージは2つ。1つは運動家・活動家に向けて。実務家にも経済学を学ぶよう奨めたい。分析と理論の力でパラダイム転換をめざさなければならない。

2つ目は母校に向けて。経済学に対する基本姿勢は、まちがいなく立教大学で身についたものだ。理論と分析(実証)と政策との三位一体。総合的に経済学を学ぼうというのが立教大学の政治経済学の伝統だった。この学風は、日本の経済政策にとっても、きわめて貴重なものである。立教大学経済学部のますますの発展が、日本の経済政策の転換につながっていくことを祈念して講演を終えたい。

記帳のあった参加者数は60名。内訳は本学学生4名、教職員6名、交友・一般50名と盛会であった。

講師(報告順)

・関根 佳恵 氏

(愛知学院大学経済学部専任講師)

・Pierre-Marie BOSC 氏

(フランス農業開発研究国際協力センター上席研究員)

・Jean-Michel Sourisseau 氏

(フランス農業開発研究国際協力センター上席研究員)

・郭 洋春 氏

(本学経済学部教授)

司会

・大山 利男氏

(本学経済学部准教授)

コメント

・古沢 広祐氏

(國學院大學経済学部教授 )

司会の大山氏が講師の紹介をはじめ、シンポジウムが開催された。当日、参加者が多く、用意した机と椅子が足りなくなり、追加の椅子の用意などにより予定された時刻より少し遅れた。

最初の報告は関根氏の「国際家族農業年と日本農業—小規模家族農業の再評価に向けて—」であり、2013年6月に発行された国連の報告書(小規模農業投資に関するレポート)の話から始まった。小規模家族農業の役割として、①食料安全保障、②持続的な資源の利用、③雇用創出の面から世界的に見直されている。同報告書の日本版が2014年2月に出版されており、日本の人々により知ってもらうため、今回のシンポジウムを含め色々なセミナーを開催しているそうだ。

日本における国際家族農業年をめぐる動向において、2014年初めの国会答弁での安倍首相の発言、「家族農業をしっかり支援していきたい」を紹介した。だが、これがどういう意味なのかは慎重に見る必要があるといった。

また、日本における小規模・家族農業の状況を説明したあと、今までの日本政府の農業政策と政府開発援助(ODA)について話した。日本は戦後、農地改革を行い、その頃は食料増産への意欲が高かった。高度成長期以降は、GATT・WTO体制という自由貿易を進める体制の中で、日本の農業は製造業輸出のための外交カードとして切り捨てられた。現在はFTA・EPAなどが増加し、特にTPP締結による一層の農産物を含めた貿易の自由化が懸念されている。そして農業経営については構造改革して規模を拡大する、企業の農業参入を促進していくという政策が農業政策の中心である状況が続いている。

自由化をして、輸出をして、農村の発展につなげる。そのために規模を拡大して企業参入を促進するという政策が戦後、ずっととられてきた背景としては、政府による市場介入・規制を行わず、自由な市場に任せることが経済・社会にとって望ましいという考えの普及が挙げられる。

日本農業は、今、食料自給率低下、農業生産者の高齢化、耕作放棄地の増大、鳥獣害、限界集落などの問題に直面している。

日本は政府開発援助(ODA)を通じて海外の、特に発展途上国のあり方にも大きな影響を及ぼしており、アフリカのモザンビークのプロサバンナ援助計画を紹介した。

今、国際社会が家族農業の意義や役割を見直そう、再評価をして支援しようと動いている中で、日本の農政はそれに逆行していると指摘した。これを変えるためには、小規模家族農業に対する政策的偏見を排除し、その役割や可能性を再評価することが必要であるとした。さらに、小規模家族農業に対する中長期的な国家戦略を策定し、そのための予算を配分し、小規模・家族農業の実態を正確に把握するための統計の整備が求められた。

2つ目の報告はピエール・マリー・ボスク氏で、「Roles and Challenges of Family Farming in a Changing World—Lessons from HLPE Report—」というテーマにおいて、小規模農業における問題及び特徴などを紹介した。ピエール氏は国連の報告書の執筆者らの中でリーダーを担当された方で、HLPE報告書及び執筆者らの説明も兼ねた。

HLPE(専門家ハイレベルパネル)はCFS(世界食料保障委員会)の2009年の改革から生まれた。2009年の改革に関して2点を説明すると、1点目は、この改革により市民組織、農民組織、NGO、民間セクターの参加が可能になったことであり、2点目は、農業に関するいろいろな議論を呼ぶようなテーマを扱うレポートが頻繁に製作されるようになったことである。

HLPEには3つの層がある。まず、著名な科学者からなる運営委員会があり、これには国際的なワーキンググループによって選ばれたメンバーが属する。そして、CFSからの報告書の要請に対応する事務局がある。最後に、世界中から集まる専門家のチームがある。この専門家のチームは、自分が属している団体を代表して参加する形ではない。

次に報告の内容について述べた。

報告の目的は、今行われている民間と公共のパートナシップの議論の枠組みの中において市場統合の問題を考慮しながら、小規模農業が農業に投資する時に直面する制約に関する提言である。

チームは4つの問題を取り上げた。1つは家族農業と労働問題であり、その際北と南の国両方を考慮する。2つは市場問題であり、3つは小規模農家が抱えるリスクであり、最後は農業の投資という話をする時に農家レベルの投資だけではなく、他のレベルでの投資も視野に入れることである。

家族農業を考える際に重要な点が2つある。1つは、農業において家計の側面、つまり家族の存在は基本的な経済活動を支える重要なものであること、2つは、農場の広さ、面積が唯一の資産ではないことで、社会的・人間的資産も重要な役割を果すことである。同時に、農業以外の収入を生み出す様々な活動、それは農業とは別の分野においてもありうる。

市場について考えると、小規模農家は市場経済の中に参加しており、市場と直接に関係を持っている。したがって、彼らが市場に参加するかどうかではなく、市場に参加する時にその条件がいかに悪いかというのが問題である。

また、市場とは関係のない生産も重要な戦略的な要素であるとした。特に、食料保障、栄養保障を考える時には小規模農家が生産する農作物を家庭の中で消費することは決して後ろ向きのことではない。逆にいろいろな移転が生まれてくる。そして、国内の市場が小規模農家にとって非常に重要で戦略的である。

農業に投資していくことを考えると、小規模農家は家族農業が多いので大きなリスクを抱える。なぜならば、家計に影響する様々な要素、例えば、医療費、家族を支えるいろいろな費用などが増えると、農業に投資する能力が逆に減ることになるからである。

また、家族農業は、生産面においても、市場においても、家族中においても3つのリスクを抱えるので、投資するのは非常に難しい面がある。

そして、小規模農家が農業に投資するためには、その農家の外への投資も必要であるとした。つまり、個人の農家が投資するためにはそれを後押しするような組織、制度、政策が必要である。

小規模農業は、その国の成長、食料保障においても社会的な役割においても非常に重要であると強調した。一方、小規模農家が直面するリスクとして、資産レベル、市場へのアクセス、制度を挙げており、特に、制度がうまく機能していないとそれ自体が小規模農業にリスクを与えるし、他のリスクを作り出す原因ともなるとした。政策を変えることができれば、小規模農業をなくす方法をとらずに農業の今後のあり方を変えていくことができる。

最後に、ピエール氏は報告書のまとめを紹介した。

まず、いろいろな形の資産に投資することがカギになり、農業の規模及び面積だけが重要なのではない。そして、投資の質を上げるために、必要不可欠になってくるのが集団行動支援への投資、ルールや規則への投資、開発戦略への投資であるとし、市場においては3つの路線で同時に投資することを進めた。特に、政治的な意志、国レベルでの戦略がなければこれは可能ではない。そして、政治的な意志と戦略の中には、小規模農業が今後の課題としてちゃんと位置づけられ、この先実施される政策やプログラムの中にも位置づけされることが重要であると強調した。

3つ目の報告はジャン・ミッシェル・スリソー氏で、「A Future of Strategy from Sustainability of Family Farming」であり、特に途上国モデルを中心に分析した内容である。

スリソー氏は従来の発展モデルの特徴から始めており、従来の発展モデルの観点から行われてきた農業の近代化は環境上の限界と脅威が明らかになっているとした。つまり、経済面においても環境面においても持続可能ではないと指摘した。

今まで行われてきた農業の開発の結果、生産性の大きなギャップ、雇用問題などが生じており、これを改善するためにはパラダイムのシフト(家族農業へ)が必要とした。

家族農業とは、家計と生産のユニットがつながっていることであり、3つのカテゴリーに分けられる。1つ目の家族農業とは家族の領域と生産活動が有機的なリンクを持ち、家族の労働だけを活用し、長期契約労働を排除する形態の農業である。

2つ目は家族農業の要素を持ちながら企業農業の要素を持ち合わせたものであり、家族の労働者だけではなく、契約労働者も働いている。

最後に、企業農業になると、家族とは完全に縁を切って、そこで働いているのはみんな契約労働者である。

労働を軸にこの3つのカテゴリーに分けた後、他の要素においてカテゴリーごとに定義づけることが可能になる。

このように家族農業を定義付けたところで、家族農業が世界の生産へどのように貢献しているのかを事例から分析してみると、家族農業は世界において食料を提供している。次に、農業に携わっている13億の労働者のうち、広大な大多数が家族農業による。また、家族農業の社会的役割も非常に重要である。社会の団結、家族の団結というのは社会のセーフネットをつくる中でも非常に重要である。

しかし、家族農業の中の社会関係において問題が残っていることはよくある。例えば、ジェンダー問題など。

古いパラダイムから新しいパラダイムへシフトするためには、まず、第1に、小規模農業経済の自律性を広い意味で再発見すること、 第2に、家族農業の役割を強化するための政策のミックス、最後に、オーダーメイードの発展戦略が必要とした。

4つ目の報告は郭氏で、「市場の自由化と農業—TPPをめぐる問題と日本農業—」で、上記の3人の報告とは若干異なる観点から日本の農業を語った。

日本における農家数及び農家人口の推移は減少している傾向であり、急激に減少している産業は日本の中では、農業のみである。また、日本は山地が70%、平野が25%であり、そのうち農地はわずか13.5%しかない。こうした日本の地形の特徴により、他の先進国の農地に比べて農業をするにはきわめて不十分な地形である。さらに、農業はGDP(2012年度)の1%しか占めておらず、農業に従事している人たちの平均年齢は2013年の基準で、66.5歳で、他の産業(製造業41.6歳、情報通信業39.1歳)に比べて非常に高い。このような状況により自由貿易、グローバリゼーションを推し進めようとする人たちから農業不要論というものが出てくる。

しかし、問題はここからである。本当にTPPに参加することによって安陪総理が言うような国際競争力を持った農業が育成され、そして日本の農業が再生されるのか。

2013年に政府が発表したTPP経済効果資料によると、TPPに加盟して10年後の経済効果が3.2兆円になるという。言い換えれば0.6%GDPを押しあげる数字である。ただ、この数字は10年間ではなく、10年後の数字であることに注意が必要であり、問題はこの後ほぼ横ばいで、それほど上がるかどうかわからないという点である。一方、同じく政府(農林水産省)から出た資料によると、農業自体に3兆円の被害が出で、一番大きいのは米(34%)である。これをあわせるとTPPに入る意味があるのかということに成りうる。

TPPに入らなくても農業はいずれ衰退するという論は正しいのか、あるいは、これに対して有効な反論なり、オルタナティブがあるかということにおいて、「衰退する産業=不要な産業」ではないし、農業は人の命を育む唯一の産業であるので、市場原理を持ち込むという発想自体はおかしい。財政的な負担が大きくても、国が責任を持って保護・育成すべき産業である。

もしTPPに加盟して3兆円の被害を被ると、耕作放棄地が増加し、離農者や兼業農家も増加する。特に、離農者は失業することになり、彼らを雇用する新しい産業を作っていかなければならない。これができなければ、日本は失業問題及び雇用問題に直面することになる。それを救うだけの潜在な能力が今日本の経済にあるのかが問題になるが、郭氏は非常に難しいと語った。なぜならば現在の日本の経済社会は成熟社会であり、モノづくりは限界に近づいているからである。

最後に、郭氏は、農業とはその国の文化であり、歴史であり、風習である、つまりその国の成り立ちを示しているもので、それをなくしていくことはその国のあり方をすべて変えることになり、こういう議論をしないまま、市場原理だけを持ち込むことは非常に危険であるとした。

また、21世紀の日本の成長戦略として農業と観光産業を挙げた。

最後に、 古沢氏が全体コメントで、今回企画をまとめた。

まず、国際的な動きが大きく変わり始めていることである。つまり、国連の報告書あるいはFAOの中で開発政策とか地域政策とか雇用問題、社会経済問題に対して大きな方向転換が生まれ始めている。特に、農業の分野において一番大きな変化である。

2つは、農業の分野でいうと産業としての農業及び企業としての農業の流れがまだまだあるが、このような経済原理ではなく、生活原理及び共生原理に基づいた生活としての農業、あるいは社会的な農業としてのパラダイムが明確になっている。

3つは、日本という立場が問われていることである。日本は工業化、ポスト産業化、色んな形の近代化の流れの中で、先端化した国であるといわれているが、実は、農業の分野においては、ある見方からにすると非常に遅れているとみられる。しかし、工業化、産業化していた国の中に沢山の家族農業、小規模農業など多様な農業の形態が存在していることは、世界に対して新しい日本のモデルを提起する大変重要な宝の山である。

最後に、国連の家族農業年の方向性が示された中で、日本は、日本が持っている家族農業の多様性を日本なりに見直し、それを世界に提供していくことが求められるとした。

・関根 佳恵 氏

(愛知学院大学経済学部専任講師)

・Pierre-Marie BOSC 氏

(フランス農業開発研究国際協力センター上席研究員)

・Jean-Michel Sourisseau 氏

(フランス農業開発研究国際協力センター上席研究員)

・郭 洋春 氏

(本学経済学部教授)

司会

・大山 利男氏

(本学経済学部准教授)

コメント

・古沢 広祐氏

(國學院大學経済学部教授 )

司会の大山氏が講師の紹介をはじめ、シンポジウムが開催された。当日、参加者が多く、用意した机と椅子が足りなくなり、追加の椅子の用意などにより予定された時刻より少し遅れた。

最初の報告は関根氏の「国際家族農業年と日本農業—小規模家族農業の再評価に向けて—」であり、2013年6月に発行された国連の報告書(小規模農業投資に関するレポート)の話から始まった。小規模家族農業の役割として、①食料安全保障、②持続的な資源の利用、③雇用創出の面から世界的に見直されている。同報告書の日本版が2014年2月に出版されており、日本の人々により知ってもらうため、今回のシンポジウムを含め色々なセミナーを開催しているそうだ。

日本における国際家族農業年をめぐる動向において、2014年初めの国会答弁での安倍首相の発言、「家族農業をしっかり支援していきたい」を紹介した。だが、これがどういう意味なのかは慎重に見る必要があるといった。

また、日本における小規模・家族農業の状況を説明したあと、今までの日本政府の農業政策と政府開発援助(ODA)について話した。日本は戦後、農地改革を行い、その頃は食料増産への意欲が高かった。高度成長期以降は、GATT・WTO体制という自由貿易を進める体制の中で、日本の農業は製造業輸出のための外交カードとして切り捨てられた。現在はFTA・EPAなどが増加し、特にTPP締結による一層の農産物を含めた貿易の自由化が懸念されている。そして農業経営については構造改革して規模を拡大する、企業の農業参入を促進していくという政策が農業政策の中心である状況が続いている。

自由化をして、輸出をして、農村の発展につなげる。そのために規模を拡大して企業参入を促進するという政策が戦後、ずっととられてきた背景としては、政府による市場介入・規制を行わず、自由な市場に任せることが経済・社会にとって望ましいという考えの普及が挙げられる。

日本農業は、今、食料自給率低下、農業生産者の高齢化、耕作放棄地の増大、鳥獣害、限界集落などの問題に直面している。

日本は政府開発援助(ODA)を通じて海外の、特に発展途上国のあり方にも大きな影響を及ぼしており、アフリカのモザンビークのプロサバンナ援助計画を紹介した。

今、国際社会が家族農業の意義や役割を見直そう、再評価をして支援しようと動いている中で、日本の農政はそれに逆行していると指摘した。これを変えるためには、小規模家族農業に対する政策的偏見を排除し、その役割や可能性を再評価することが必要であるとした。さらに、小規模家族農業に対する中長期的な国家戦略を策定し、そのための予算を配分し、小規模・家族農業の実態を正確に把握するための統計の整備が求められた。

2つ目の報告はピエール・マリー・ボスク氏で、「Roles and Challenges of Family Farming in a Changing World—Lessons from HLPE Report—」というテーマにおいて、小規模農業における問題及び特徴などを紹介した。ピエール氏は国連の報告書の執筆者らの中でリーダーを担当された方で、HLPE報告書及び執筆者らの説明も兼ねた。

HLPE(専門家ハイレベルパネル)はCFS(世界食料保障委員会)の2009年の改革から生まれた。2009年の改革に関して2点を説明すると、1点目は、この改革により市民組織、農民組織、NGO、民間セクターの参加が可能になったことであり、2点目は、農業に関するいろいろな議論を呼ぶようなテーマを扱うレポートが頻繁に製作されるようになったことである。

HLPEには3つの層がある。まず、著名な科学者からなる運営委員会があり、これには国際的なワーキンググループによって選ばれたメンバーが属する。そして、CFSからの報告書の要請に対応する事務局がある。最後に、世界中から集まる専門家のチームがある。この専門家のチームは、自分が属している団体を代表して参加する形ではない。

次に報告の内容について述べた。

報告の目的は、今行われている民間と公共のパートナシップの議論の枠組みの中において市場統合の問題を考慮しながら、小規模農業が農業に投資する時に直面する制約に関する提言である。

チームは4つの問題を取り上げた。1つは家族農業と労働問題であり、その際北と南の国両方を考慮する。2つは市場問題であり、3つは小規模農家が抱えるリスクであり、最後は農業の投資という話をする時に農家レベルの投資だけではなく、他のレベルでの投資も視野に入れることである。

家族農業を考える際に重要な点が2つある。1つは、農業において家計の側面、つまり家族の存在は基本的な経済活動を支える重要なものであること、2つは、農場の広さ、面積が唯一の資産ではないことで、社会的・人間的資産も重要な役割を果すことである。同時に、農業以外の収入を生み出す様々な活動、それは農業とは別の分野においてもありうる。

市場について考えると、小規模農家は市場経済の中に参加しており、市場と直接に関係を持っている。したがって、彼らが市場に参加するかどうかではなく、市場に参加する時にその条件がいかに悪いかというのが問題である。

また、市場とは関係のない生産も重要な戦略的な要素であるとした。特に、食料保障、栄養保障を考える時には小規模農家が生産する農作物を家庭の中で消費することは決して後ろ向きのことではない。逆にいろいろな移転が生まれてくる。そして、国内の市場が小規模農家にとって非常に重要で戦略的である。

農業に投資していくことを考えると、小規模農家は家族農業が多いので大きなリスクを抱える。なぜならば、家計に影響する様々な要素、例えば、医療費、家族を支えるいろいろな費用などが増えると、農業に投資する能力が逆に減ることになるからである。

また、家族農業は、生産面においても、市場においても、家族中においても3つのリスクを抱えるので、投資するのは非常に難しい面がある。

そして、小規模農家が農業に投資するためには、その農家の外への投資も必要であるとした。つまり、個人の農家が投資するためにはそれを後押しするような組織、制度、政策が必要である。

小規模農業は、その国の成長、食料保障においても社会的な役割においても非常に重要であると強調した。一方、小規模農家が直面するリスクとして、資産レベル、市場へのアクセス、制度を挙げており、特に、制度がうまく機能していないとそれ自体が小規模農業にリスクを与えるし、他のリスクを作り出す原因ともなるとした。政策を変えることができれば、小規模農業をなくす方法をとらずに農業の今後のあり方を変えていくことができる。

最後に、ピエール氏は報告書のまとめを紹介した。

まず、いろいろな形の資産に投資することがカギになり、農業の規模及び面積だけが重要なのではない。そして、投資の質を上げるために、必要不可欠になってくるのが集団行動支援への投資、ルールや規則への投資、開発戦略への投資であるとし、市場においては3つの路線で同時に投資することを進めた。特に、政治的な意志、国レベルでの戦略がなければこれは可能ではない。そして、政治的な意志と戦略の中には、小規模農業が今後の課題としてちゃんと位置づけられ、この先実施される政策やプログラムの中にも位置づけされることが重要であると強調した。

3つ目の報告はジャン・ミッシェル・スリソー氏で、「A Future of Strategy from Sustainability of Family Farming」であり、特に途上国モデルを中心に分析した内容である。

スリソー氏は従来の発展モデルの特徴から始めており、従来の発展モデルの観点から行われてきた農業の近代化は環境上の限界と脅威が明らかになっているとした。つまり、経済面においても環境面においても持続可能ではないと指摘した。

今まで行われてきた農業の開発の結果、生産性の大きなギャップ、雇用問題などが生じており、これを改善するためにはパラダイムのシフト(家族農業へ)が必要とした。

家族農業とは、家計と生産のユニットがつながっていることであり、3つのカテゴリーに分けられる。1つ目の家族農業とは家族の領域と生産活動が有機的なリンクを持ち、家族の労働だけを活用し、長期契約労働を排除する形態の農業である。

2つ目は家族農業の要素を持ちながら企業農業の要素を持ち合わせたものであり、家族の労働者だけではなく、契約労働者も働いている。

最後に、企業農業になると、家族とは完全に縁を切って、そこで働いているのはみんな契約労働者である。

労働を軸にこの3つのカテゴリーに分けた後、他の要素においてカテゴリーごとに定義づけることが可能になる。

このように家族農業を定義付けたところで、家族農業が世界の生産へどのように貢献しているのかを事例から分析してみると、家族農業は世界において食料を提供している。次に、農業に携わっている13億の労働者のうち、広大な大多数が家族農業による。また、家族農業の社会的役割も非常に重要である。社会の団結、家族の団結というのは社会のセーフネットをつくる中でも非常に重要である。

しかし、家族農業の中の社会関係において問題が残っていることはよくある。例えば、ジェンダー問題など。

古いパラダイムから新しいパラダイムへシフトするためには、まず、第1に、小規模農業経済の自律性を広い意味で再発見すること、 第2に、家族農業の役割を強化するための政策のミックス、最後に、オーダーメイードの発展戦略が必要とした。

4つ目の報告は郭氏で、「市場の自由化と農業—TPPをめぐる問題と日本農業—」で、上記の3人の報告とは若干異なる観点から日本の農業を語った。

日本における農家数及び農家人口の推移は減少している傾向であり、急激に減少している産業は日本の中では、農業のみである。また、日本は山地が70%、平野が25%であり、そのうち農地はわずか13.5%しかない。こうした日本の地形の特徴により、他の先進国の農地に比べて農業をするにはきわめて不十分な地形である。さらに、農業はGDP(2012年度)の1%しか占めておらず、農業に従事している人たちの平均年齢は2013年の基準で、66.5歳で、他の産業(製造業41.6歳、情報通信業39.1歳)に比べて非常に高い。このような状況により自由貿易、グローバリゼーションを推し進めようとする人たちから農業不要論というものが出てくる。

しかし、問題はここからである。本当にTPPに参加することによって安陪総理が言うような国際競争力を持った農業が育成され、そして日本の農業が再生されるのか。

2013年に政府が発表したTPP経済効果資料によると、TPPに加盟して10年後の経済効果が3.2兆円になるという。言い換えれば0.6%GDPを押しあげる数字である。ただ、この数字は10年間ではなく、10年後の数字であることに注意が必要であり、問題はこの後ほぼ横ばいで、それほど上がるかどうかわからないという点である。一方、同じく政府(農林水産省)から出た資料によると、農業自体に3兆円の被害が出で、一番大きいのは米(34%)である。これをあわせるとTPPに入る意味があるのかということに成りうる。

TPPに入らなくても農業はいずれ衰退するという論は正しいのか、あるいは、これに対して有効な反論なり、オルタナティブがあるかということにおいて、「衰退する産業=不要な産業」ではないし、農業は人の命を育む唯一の産業であるので、市場原理を持ち込むという発想自体はおかしい。財政的な負担が大きくても、国が責任を持って保護・育成すべき産業である。

もしTPPに加盟して3兆円の被害を被ると、耕作放棄地が増加し、離農者や兼業農家も増加する。特に、離農者は失業することになり、彼らを雇用する新しい産業を作っていかなければならない。これができなければ、日本は失業問題及び雇用問題に直面することになる。それを救うだけの潜在な能力が今日本の経済にあるのかが問題になるが、郭氏は非常に難しいと語った。なぜならば現在の日本の経済社会は成熟社会であり、モノづくりは限界に近づいているからである。

最後に、郭氏は、農業とはその国の文化であり、歴史であり、風習である、つまりその国の成り立ちを示しているもので、それをなくしていくことはその国のあり方をすべて変えることになり、こういう議論をしないまま、市場原理だけを持ち込むことは非常に危険であるとした。

また、21世紀の日本の成長戦略として農業と観光産業を挙げた。

最後に、 古沢氏が全体コメントで、今回企画をまとめた。

まず、国際的な動きが大きく変わり始めていることである。つまり、国連の報告書あるいはFAOの中で開発政策とか地域政策とか雇用問題、社会経済問題に対して大きな方向転換が生まれ始めている。特に、農業の分野において一番大きな変化である。

2つは、農業の分野でいうと産業としての農業及び企業としての農業の流れがまだまだあるが、このような経済原理ではなく、生活原理及び共生原理に基づいた生活としての農業、あるいは社会的な農業としてのパラダイムが明確になっている。

3つは、日本という立場が問われていることである。日本は工業化、ポスト産業化、色んな形の近代化の流れの中で、先端化した国であるといわれているが、実は、農業の分野においては、ある見方からにすると非常に遅れているとみられる。しかし、工業化、産業化していた国の中に沢山の家族農業、小規模農業など多様な農業の形態が存在していることは、世界に対して新しい日本のモデルを提起する大変重要な宝の山である。

最後に、国連の家族農業年の方向性が示された中で、日本は、日本が持っている家族農業の多様性を日本なりに見直し、それを世界に提供していくことが求められるとした。

講師(報告順)

・首藤 若菜(本学経済学部准教授)

・大沢 真理 氏(東京大学社会科学研究所教授)

・今野 晴貴 氏(NPO法人POSSE代表)

・神林 龍 氏(一橋大学経済研究所准教授)

司会

・關 智一(本学経済学部准教授)

政府は「アベノミクス」の一環として雇用改革を打ち出している。その改革案は、「限定正社員」や「新しい労働時間制度」など多岐にわたり、今後、労働世界に大きな影響を与えることが予想される。現在、「ブラック企業」など、労働環境の劣化が問題となっているなかで、こうした雇用改革はどのような意味をもつのか。本公開講演会は、社会政策、労働社会学、労働経済など各分野の専門家の講演とディスカッションを通じて、理解を深めることを目的として開催された。

第一部では、首藤若菜・本学経済学部准教授と、3名のパネリスト、大沢真理・東京大学社会学研究所教授、今野晴貴・NPO法人POSSE代表、神林龍・一橋大学経済研究所准教授からの講演があった。

首藤若菜氏からは、イントロダクションとして、雇用改革に関する議論の前提となる、日本型雇用慣行についての基本的な認識についての講演がなされた。日本の働き方の特徴は、規制や法律に規定されているのではなく、雇用慣行として成立してきた。それは、会社のメンバーとして、正社員で入社すると、様々な仕事を経験しながらスキルを上昇させ、賃金も上がっていき、その間の雇用も保障されるというものである。この点が日本型雇用の「功」の部分だと考えられてきたが、現在、その「罪」の部分に注目が集まっており、ブラック企業の問題がその象徴となっているのではないかという指摘がなされた。

大沢真理氏の講演では、安倍政権の雇用改革について、「行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援へ」とのキャッチフレーズがあるが、それが現状認識として的を射ていない、という指摘がなされた。まず、行き過ぎた雇用維持といった際、正社員の解雇からの保護法制が強すぎるとの認識があるが、実際には、正社員の雇用保護は極めて弱い。また、「失業なき労働移動」といわれるが、日本では失業者が失業給付を受けられず、これは、アメリカやイギリスなど自由市場経済の国と比べてもその人数は多い。さらに、労働移動を促進するといっても、雇用保険制度は給付が受けられる期間が短く、加えて、実際には会社都合退職で辞めた人が、自己都合退職となっているケースも多く、これが失業者の中で失業給付を受けている人が少ないことと関連している点などが、データによって示された。

今野晴貴氏は、ブラック企業問題とは何かについて、実際の相談事例を交えて報告された。ブラック企業の語源は、IT産業で働く正社員にある。2000年代以降、非正規雇用の拡大にともない、正社員化が重要なテーマとされてきたが、離職率の高まりに見られるように、その正社員の雇用が変容してきたという現象である。ブラック企業といわれる企業の労務管理について、「選別型」と「使いつぶし型」の指標が示され、前者は、大量に新入社員を採用し、必要な人材だけ残して、後はいじめるなどの手法を用い、辞めさせる。後者は、過労死ラインを超えた働き方を要求しているというものである。このように、正社員といっても、その雇用類型が分岐し変質してきている。ブラック企業では、従来のように、企業内で能力開発されることを前提としていないため、うつ病など精神疾患にかかることも多い。単にひどい企業、違法な企業というわけではなく、戦略的にこうした労務管理をしいていることもあり、正社員雇用について、様々なアクターが認識を転換することが重要であるとの問題提起がなされた。

神林龍氏の講演では、日本型雇用慣行が解体しているという通説の検討がおこなわれた。第一に、30~34歳の時点でその会社に5年以上勤めていれば、その後も同じ会社に勤める可能性が高く、その点について1980年代から大きな変化はない。また、勤続15年以上など、勤続が長くなるほど、解雇されにくくなり、2000年代以降も構造はほとんど変わっていない。さらに、25~55歳の現役階層を見ると、正社員比率はほとんど落ちておらず、非正規雇用の比率は大きくなっているが、それをキャンセルするように、自営業の比率が減少している。この点が、日本型雇用慣行が、それほど変化していないことに大きく影響しているとの認識が示された。

第二部のディスカッションでは、主に、自営業者の減少とブラック企業の関連や、日本の労働社会における労使自治の捉え方、そして、ブラック企業がこれまでの雇用の仕組みや社会に与える影響について、限定正社員等のトピックも含めて、活発な議論がなされた。一方では、自営業が衰退するなかで、新たな産業が生まれ、そこでは従来の日本型雇用慣行や労働法になじまないために、ブラック企業のような労務管理をとるという見解が示され、他方では、ブラック企業の典型とされる小売や飲食などの産業では、業務がマニュアル化されており、ここはむしろ労働法によって規制しやすい部分もあるのではないか、という問題提起がなされた。また、ブラック企業の問題は少子化など、さまざまな社会問題に波及するものであり、非正規雇用の問題も含めて、これまでのデータや現状に基づいた政策の必要性が説かれた。総じて、現在の日本の雇用改革について、より深いところから考察する機会を与えてくれる、大変有益な講演会であったといえよう。

—日本型雇用慣行の持続性—

経済学部経済学科2年次 林緑

(1)各パネラーの主張

・大沢真理先生

アベノミクスは働き方の改革として「行き過ぎた雇用維持型」から「労働移動支援型」への変換を挙げており、正社員の多様化、残業の割増賃金の緩和、解雇規制の緩和や労働力需給調整制度が4つの柱として据えられ、そして女性の活躍促進がおまけとして後付けされた。

しかし、アベノミクスは決して経済活性化に貢献したわけではない。

正社員の雇用保護や非正規労働市場の規制がかなり弱く、労働者にとっては働きにくい状況が続いている。さらに、安倍政権下で特に女性と若年男性の非正規化が加速し、非正規化の蔓延よって、日本はOECDの中で唯一、90年代後半から賃金が低下している。

より具体的には、安倍政権では月別実質賃金が15か月連続でマイナスを記録していることから、アベノミクスが想定していた効果が得られておらず、むしろ非正規化を進め、賃金低下を引き起こしてしまっていることがわかる。これに加えて、失業から入職までの期間を男女別で比較すると、男性の失業期間が1年と長いこと、そして失業給付を受けられる人は25%だけであることから、男性の失業者にとっては非常に風当たりの強い状態が続いていることがうかがえる。また、労働者を支えるはずの社会保障制度にも穴があり、労働者と企業の折半支払いという性質上、中小企業にとって、社会保障負担は計り知れない。

・今野晴貴先生

ブラック企業は、労務管理の在り方が変化したことを象徴する言葉である。正社員として就職したから安定、という従来の通念は現在では神話となっており、過酷な労働や新入社員に対する業務遂行に必要なスキル習得の丸投げによって離職率が高止まりしているのが現状であるが、離職率は業界によってその率は異なる。そして、さまざまな手を使って新入社員を精神疾患などによって自己都合退職に追い込むのがブラック企業と言われているが、必ずしも違法企業とはいえない。また、ブラック企業は日本型雇用からの変質をも象徴している。長期雇用慣行や年功賃金に象徴される高度な指揮命令権限や能力開発が生産性の向上に貢献してきたが、ブラック企業は能力開発、つまり社員を育てようとする意識が欠落しており、若者を使い潰すことで利益を上げている。

このことから、ブラック企業とそうでない企業の違いは、頑張るほどに能力開発をしてもらえるかどうかであるといえる。

・神林龍先生

政府の従来の日本の雇用慣行は崩壊したという見解に対し問題意識を持ち、本当に慣行は廃れたのかを検証した。従来はコア人材の勤務年数が伸びるほど解雇されにくいとされてきたが、この風潮は現在も続いている。さらに、このコア人材が減少しているという問いに対しては、非正規雇用者の増加とそれに伴う労働市場の領域の拡大による自営業者の減少という変数があるものの、人口数でみるとコア人材はほぼ横ばいで、これは特に現役層に当てはまる。したがって、日本的雇用慣行のコアは予想以上に残存していることがわかる。また、なぜここまで日本的雇用慣行は強固であるかというと、法律の脆弱さなどの労使自治の結果であると考えられる。これに対し外部の必要性があるが、想定できる実行機関は不足しているのが現状で、その設置は困難を極めると予想される。

(2)ディスカッションの主要論点

(3)テーマ・講演・論点に関する自分の意見

私は、日本の雇用慣行は今でもなお続いていると考える。高度成長期を支えたこの雇用慣行は、非正規雇用の増加という新たな要素を含みつつも、まだまだ根深く社会に浸透しているように思われるためである。つまり、ブラック企業は日本型雇用の変容を象徴するとの主張もあったが、むしろ、高度な指揮命令権限という日本的雇用慣行の流を受け継いだ、いわば強化型雇用慣行ではないのかと考えた。

・首藤 若菜(本学経済学部准教授)

・大沢 真理 氏(東京大学社会科学研究所教授)

・今野 晴貴 氏(NPO法人POSSE代表)

・神林 龍 氏(一橋大学経済研究所准教授)

司会

・關 智一(本学経済学部准教授)

政府は「アベノミクス」の一環として雇用改革を打ち出している。その改革案は、「限定正社員」や「新しい労働時間制度」など多岐にわたり、今後、労働世界に大きな影響を与えることが予想される。現在、「ブラック企業」など、労働環境の劣化が問題となっているなかで、こうした雇用改革はどのような意味をもつのか。本公開講演会は、社会政策、労働社会学、労働経済など各分野の専門家の講演とディスカッションを通じて、理解を深めることを目的として開催された。

第一部では、首藤若菜・本学経済学部准教授と、3名のパネリスト、大沢真理・東京大学社会学研究所教授、今野晴貴・NPO法人POSSE代表、神林龍・一橋大学経済研究所准教授からの講演があった。

首藤若菜氏からは、イントロダクションとして、雇用改革に関する議論の前提となる、日本型雇用慣行についての基本的な認識についての講演がなされた。日本の働き方の特徴は、規制や法律に規定されているのではなく、雇用慣行として成立してきた。それは、会社のメンバーとして、正社員で入社すると、様々な仕事を経験しながらスキルを上昇させ、賃金も上がっていき、その間の雇用も保障されるというものである。この点が日本型雇用の「功」の部分だと考えられてきたが、現在、その「罪」の部分に注目が集まっており、ブラック企業の問題がその象徴となっているのではないかという指摘がなされた。

大沢真理氏の講演では、安倍政権の雇用改革について、「行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援へ」とのキャッチフレーズがあるが、それが現状認識として的を射ていない、という指摘がなされた。まず、行き過ぎた雇用維持といった際、正社員の解雇からの保護法制が強すぎるとの認識があるが、実際には、正社員の雇用保護は極めて弱い。また、「失業なき労働移動」といわれるが、日本では失業者が失業給付を受けられず、これは、アメリカやイギリスなど自由市場経済の国と比べてもその人数は多い。さらに、労働移動を促進するといっても、雇用保険制度は給付が受けられる期間が短く、加えて、実際には会社都合退職で辞めた人が、自己都合退職となっているケースも多く、これが失業者の中で失業給付を受けている人が少ないことと関連している点などが、データによって示された。

今野晴貴氏は、ブラック企業問題とは何かについて、実際の相談事例を交えて報告された。ブラック企業の語源は、IT産業で働く正社員にある。2000年代以降、非正規雇用の拡大にともない、正社員化が重要なテーマとされてきたが、離職率の高まりに見られるように、その正社員の雇用が変容してきたという現象である。ブラック企業といわれる企業の労務管理について、「選別型」と「使いつぶし型」の指標が示され、前者は、大量に新入社員を採用し、必要な人材だけ残して、後はいじめるなどの手法を用い、辞めさせる。後者は、過労死ラインを超えた働き方を要求しているというものである。このように、正社員といっても、その雇用類型が分岐し変質してきている。ブラック企業では、従来のように、企業内で能力開発されることを前提としていないため、うつ病など精神疾患にかかることも多い。単にひどい企業、違法な企業というわけではなく、戦略的にこうした労務管理をしいていることもあり、正社員雇用について、様々なアクターが認識を転換することが重要であるとの問題提起がなされた。

神林龍氏の講演では、日本型雇用慣行が解体しているという通説の検討がおこなわれた。第一に、30~34歳の時点でその会社に5年以上勤めていれば、その後も同じ会社に勤める可能性が高く、その点について1980年代から大きな変化はない。また、勤続15年以上など、勤続が長くなるほど、解雇されにくくなり、2000年代以降も構造はほとんど変わっていない。さらに、25~55歳の現役階層を見ると、正社員比率はほとんど落ちておらず、非正規雇用の比率は大きくなっているが、それをキャンセルするように、自営業の比率が減少している。この点が、日本型雇用慣行が、それほど変化していないことに大きく影響しているとの認識が示された。

第二部のディスカッションでは、主に、自営業者の減少とブラック企業の関連や、日本の労働社会における労使自治の捉え方、そして、ブラック企業がこれまでの雇用の仕組みや社会に与える影響について、限定正社員等のトピックも含めて、活発な議論がなされた。一方では、自営業が衰退するなかで、新たな産業が生まれ、そこでは従来の日本型雇用慣行や労働法になじまないために、ブラック企業のような労務管理をとるという見解が示され、他方では、ブラック企業の典型とされる小売や飲食などの産業では、業務がマニュアル化されており、ここはむしろ労働法によって規制しやすい部分もあるのではないか、という問題提起がなされた。また、ブラック企業の問題は少子化など、さまざまな社会問題に波及するものであり、非正規雇用の問題も含めて、これまでのデータや現状に基づいた政策の必要性が説かれた。総じて、現在の日本の雇用改革について、より深いところから考察する機会を与えてくれる、大変有益な講演会であったといえよう。

受講学生レポート

公開講演会「アベノミクスと雇用改革」に参加して—日本型雇用慣行の持続性—

経済学部経済学科2年次 林緑

(1)各パネラーの主張

・大沢真理先生

アベノミクスは働き方の改革として「行き過ぎた雇用維持型」から「労働移動支援型」への変換を挙げており、正社員の多様化、残業の割増賃金の緩和、解雇規制の緩和や労働力需給調整制度が4つの柱として据えられ、そして女性の活躍促進がおまけとして後付けされた。

しかし、アベノミクスは決して経済活性化に貢献したわけではない。

正社員の雇用保護や非正規労働市場の規制がかなり弱く、労働者にとっては働きにくい状況が続いている。さらに、安倍政権下で特に女性と若年男性の非正規化が加速し、非正規化の蔓延よって、日本はOECDの中で唯一、90年代後半から賃金が低下している。

より具体的には、安倍政権では月別実質賃金が15か月連続でマイナスを記録していることから、アベノミクスが想定していた効果が得られておらず、むしろ非正規化を進め、賃金低下を引き起こしてしまっていることがわかる。これに加えて、失業から入職までの期間を男女別で比較すると、男性の失業期間が1年と長いこと、そして失業給付を受けられる人は25%だけであることから、男性の失業者にとっては非常に風当たりの強い状態が続いていることがうかがえる。また、労働者を支えるはずの社会保障制度にも穴があり、労働者と企業の折半支払いという性質上、中小企業にとって、社会保障負担は計り知れない。

・今野晴貴先生

ブラック企業は、労務管理の在り方が変化したことを象徴する言葉である。正社員として就職したから安定、という従来の通念は現在では神話となっており、過酷な労働や新入社員に対する業務遂行に必要なスキル習得の丸投げによって離職率が高止まりしているのが現状であるが、離職率は業界によってその率は異なる。そして、さまざまな手を使って新入社員を精神疾患などによって自己都合退職に追い込むのがブラック企業と言われているが、必ずしも違法企業とはいえない。また、ブラック企業は日本型雇用からの変質をも象徴している。長期雇用慣行や年功賃金に象徴される高度な指揮命令権限や能力開発が生産性の向上に貢献してきたが、ブラック企業は能力開発、つまり社員を育てようとする意識が欠落しており、若者を使い潰すことで利益を上げている。

このことから、ブラック企業とそうでない企業の違いは、頑張るほどに能力開発をしてもらえるかどうかであるといえる。

・神林龍先生

政府の従来の日本の雇用慣行は崩壊したという見解に対し問題意識を持ち、本当に慣行は廃れたのかを検証した。従来はコア人材の勤務年数が伸びるほど解雇されにくいとされてきたが、この風潮は現在も続いている。さらに、このコア人材が減少しているという問いに対しては、非正規雇用者の増加とそれに伴う労働市場の領域の拡大による自営業者の減少という変数があるものの、人口数でみるとコア人材はほぼ横ばいで、これは特に現役層に当てはまる。したがって、日本的雇用慣行のコアは予想以上に残存していることがわかる。また、なぜここまで日本的雇用慣行は強固であるかというと、法律の脆弱さなどの労使自治の結果であると考えられる。これに対し外部の必要性があるが、想定できる実行機関は不足しているのが現状で、その設置は困難を極めると予想される。

(2)ディスカッションの主要論点

- 日本の法律の脆弱性が労使自治にはなじまないという主張に対して日本の法律になじまないということはなく、マニュアル化が進んでいる。

- 法律には2タイプあり、融通の利く法が優先されるため、企業はこの法を基準として動くはず。

上の主張に対して

(3)テーマ・講演・論点に関する自分の意見

私は、日本の雇用慣行は今でもなお続いていると考える。高度成長期を支えたこの雇用慣行は、非正規雇用の増加という新たな要素を含みつつも、まだまだ根深く社会に浸透しているように思われるためである。つまり、ブラック企業は日本型雇用の変容を象徴するとの主張もあったが、むしろ、高度な指揮命令権限という日本的雇用慣行の流を受け継いだ、いわば強化型雇用慣行ではないのかと考えた。

講師(報告順)

・飯島 寛之 氏(本学経済学部准教授)

・高橋 衛 氏(常葉大学経営学部教授)

・田村 信一 氏(北星学園大学学長)

立教大学経済研究所主催の第2回学術研究大会が、2015年3月7日(土)、立教大学池袋キャンパス8号館8303教室において開催された。老川慶喜(経済研究所長、本学経済学部教授)による開会挨拶の後、(1)飯島寛之(本学経済学部准教授)「日本の経常収支赤字を考える」、(2)高橋衛(常葉大学経営学部教授)「現代経済と企業金融——資産流動性・資産回転率との関連で——」、(3)田村信一(北星学園大学学長)「私とドイツ歴史学派」の報告が行われた。当日は、本学名誉教授、本学経済学部の退職者、本学経済学研究科の修了生、一般参加者など合計33名が集い、それぞれの報告をめぐって活発な議論がなされた。郭洋春(本学経済学部長)による閉会挨拶の後には、場所を移動しての懇親会が行なわれ、参加者一人一人が本学で過ごした思い出とともに、楽しいひと時を過ごした。今大会は、本学経済学部にゆかりのある研究者(卒業生、名誉教授、助手・助教経験者など)による年に一度の研究会であり、研究上の交流を通じて懇親を深め、経済学部および経済学研究科の研究・教育の向上を図ることを目的にしている。第2回目の今大会においても、研究者養成機関としての立教大学経済学部の歴史と伝統を、改めて確認する機会となった。

・飯島 寛之 氏(本学経済学部准教授)

・高橋 衛 氏(常葉大学経営学部教授)

・田村 信一 氏(北星学園大学学長)

立教大学経済研究所主催の第2回学術研究大会が、2015年3月7日(土)、立教大学池袋キャンパス8号館8303教室において開催された。老川慶喜(経済研究所長、本学経済学部教授)による開会挨拶の後、(1)飯島寛之(本学経済学部准教授)「日本の経常収支赤字を考える」、(2)高橋衛(常葉大学経営学部教授)「現代経済と企業金融——資産流動性・資産回転率との関連で——」、(3)田村信一(北星学園大学学長)「私とドイツ歴史学派」の報告が行われた。当日は、本学名誉教授、本学経済学部の退職者、本学経済学研究科の修了生、一般参加者など合計33名が集い、それぞれの報告をめぐって活発な議論がなされた。郭洋春(本学経済学部長)による閉会挨拶の後には、場所を移動しての懇親会が行なわれ、参加者一人一人が本学で過ごした思い出とともに、楽しいひと時を過ごした。今大会は、本学経済学部にゆかりのある研究者(卒業生、名誉教授、助手・助教経験者など)による年に一度の研究会であり、研究上の交流を通じて懇親を深め、経済学部および経済学研究科の研究・教育の向上を図ることを目的にしている。第2回目の今大会においても、研究者養成機関としての立教大学経済学部の歴史と伝統を、改めて確認する機会となった。

2013年度 講演会等のお知らせ及び開催報告

はじめに、大手監査法人に勤め始めたばかりの前田兼輔氏(本大学経済学部卒・2012年合格)から、御自身がいつどのように公認会計士試験へのチャレンジを始めたのか、その後の受験生活や大学との両立のための工夫などについての具体的なお話をいただいた。参加者にとって非常にわかりやすく、かつ、自らの将来を考えるうえで大きな示唆を得られたのではないだろうか。

つぎに、小林尚明氏(公認会計士・日本公認会計士協会広報委員会委員)より、基本的かつ非常に大切な公認会計士試験の仕組みや業務領域の説明をしていただき、またご自身の経験などをとてもわかりやすくお話しいただいた。

また、山田浩一氏(公認会計士・立教会計士会会長)からは、公認会計士として長年活躍してきたご経験から、公認会計士の魅力や本学OBの公認会計士がどのように社会で活躍されているかについて語っていただいた。また立教公認会計士会についても簡単にご説明いただいた。

質疑応答も活発に行われ、予定時間を過ぎても、また、講演会終了後も個別に質問があり、講師の先生方には丁寧にお答えいただいた。

繁忙期にもかかわらず、後輩のために長時間にわたって講演会に参加していただいた講師の先生方には、篤くお礼を申し上げたい。

つぎに、小林尚明氏(公認会計士・日本公認会計士協会広報委員会委員)より、基本的かつ非常に大切な公認会計士試験の仕組みや業務領域の説明をしていただき、またご自身の経験などをとてもわかりやすくお話しいただいた。

また、山田浩一氏(公認会計士・立教会計士会会長)からは、公認会計士として長年活躍してきたご経験から、公認会計士の魅力や本学OBの公認会計士がどのように社会で活躍されているかについて語っていただいた。また立教公認会計士会についても簡単にご説明いただいた。

質疑応答も活発に行われ、予定時間を過ぎても、また、講演会終了後も個別に質問があり、講師の先生方には丁寧にお答えいただいた。

繁忙期にもかかわらず、後輩のために長時間にわたって講演会に参加していただいた講師の先生方には、篤くお礼を申し上げたい。

経済学部・経済研究所主催

シンポジウム・パネリスト・櫻井 公人氏(本学経済学部教授)

・池上 岳彦氏(本学経済学部教授)

・山口 義行氏(本学経済学部教授)

シンポジウム・ファシリテーター

・藤原 新氏(本学経済学部准教授)

当日はあいにくの悪天候にもかかわらず、約300席の教室は聴者で満席となり、本シンポジウムのテーマである“アベノミクス”への関心の高さが十二分に伺えた。本シンポジウムでは、まず3名のパネリストがそれぞれの専門的知見を活かしつつ、アベノミクスの現状と課題について報告を行った。

はじめに櫻井公人氏(本学経済学部教授)は「『大胆な金融政策』の効果」を論じ、アベノミクスが、円安による輸出企業の業績改善と株高による高所得層への資産効果とが他の部門に波及することを期待する「トリックル・ダウン(おこぼれ)効果」に依存し過ぎている点が問題だとした。つぎに池上岳彦氏(本学経済学部教授)は「『機動的な財政政策』の帰結」と題し、アベノミクスの財政政策が「富裕層への配慮」「法人負担の軽減」「公共事業の拡大」を重視した代償として「社会保障の縮小」が不可避となるため、総じて「社会・経済の再生に貢献する財政政策」とは言い難い、とする論点を明示した。最後に山口義行氏(本学経済学部教授)は「『民間投資を喚起する成長戦略』の可能性」と題し、アベノミクス全体の矛盾性について指摘が行われた。つまり、そもそも確固たる成長戦略が先に存在し、その実現に向けて金融政策および財政政策が行われるべきところ、実はアベノミクスはその順番が真逆である、ということである。

3名のパネリストによる報告につづいて、ファシリテーターである藤原新氏(本学経済学部准教授)を中心とした、登壇者4名全員でのクロストークが行われた。3名のパネリストの報告に対して藤原氏は、逆に経済政策としてのアベノミクスの評価できる点は何かなど、多面的な角度からアベノミクスをとらえうる可能性について指摘を行った。つづいてフロアからの質問を受け付け、それにパネリスト全員で答えるなど、まさに会場が一体となってアベノミクスの本質を見極めるべく熱気あるディスカッションが最後まで行われ、本シンポジウムは盛況のうちに幕を閉じた。

3名のパネリストによる報告につづいて、ファシリテーターである藤原新氏(本学経済学部准教授)を中心とした、登壇者4名全員でのクロストークが行われた。3名のパネリストの報告に対して藤原氏は、逆に経済政策としてのアベノミクスの評価できる点は何かなど、多面的な角度からアベノミクスをとらえうる可能性について指摘を行った。つづいてフロアからの質問を受け付け、それにパネリスト全員で答えるなど、まさに会場が一体となってアベノミクスの本質を見極めるべく熱気あるディスカッションが最後まで行われ、本シンポジウムは盛況のうちに幕を閉じた。

経済学部主催、経済研究所・鉄道史学会・日本植民地研究会共催

講師・ 林 采成氏(ソウル大学校日本研究所副教授)

・ 大島久幸氏(高千穂大学経営学部教授)

・ 蔡 龍保氏(国立台北大学人文学院副教授)

・ 島西智輝氏(香川大学経済学部准教授)

・ 平井健介氏(甲南大学経済学部専任講師)

・ 渡邉恵一氏(駒澤大学経済学部教授)

・ 老川慶喜氏(本学経済学部教授)

・ 須永徳武氏(本学経済学部教授)

・ 竹内祐介氏(本学経済学部助教)

コメンテーター

・ 石井寛治氏(東京大学経済学部名誉教授)

・ 神田さやこ氏(慶應義塾大学経済学部教授)

・ 竹内幸雄氏(日本大学商学部教授)

司会

・ 岡部桂史氏(南山大学経営学部准教授)

・ 齊藤 直氏(フェリス女学院大学国際交流学部准教授)

・ 湊 照宏氏(大阪産業大学経済学部准教授)

・ 谷ヶ城秀吉氏(名城大学経済学部准教授)

国立台北大学人文学院との学術交流協定に基づく第3回国際学術シンポジウムを立教大学太刀川記念館で開催した。第1回「植民地台湾の経済発展と市場の生成」(2010年12月4・5日、立教大学)、第2回「近代アジアの地域交流と秩序の再編」(2012年5月26・27日、国立台北大学)、これら2回のシンポジウムの成果を踏まえて、今回は「植民地台湾の社会資本と流通」をテーマとして設定した。郭洋春本学経済学部長および劉慶剛国立台北大学人文学院長(代読)の主催者挨拶に続き、須永徳武経済学部教授によりシンポジウムの趣旨説明が行なわれ、植民地統治下の台湾経済は〈植民地性〉と〈市場性〉の化合体であるが、それを〈市場性〉の視角から多角的に因子分析することで、そこに埋め込まれた〈植民地性〉の意味を再検討することが本シンポジウムの目的であると問題提起された。

第Ⅰ部「植民地台湾の社会資本」(司会:齊藤直)では、林采成「植民地台湾における鉄道業の展開とその特徴—推計と実態」、竹内祐介「鉄道貨物の『島内』輸送と建設資材流通」、渡邉恵一「台湾における糖業鉄道の成立—第一次大戦までを中心に」の3報告が行なわれた。林報告では台湾国鉄の輸送動態と収益構造の検討を通じて、労働集約的な鉄道運営による高い生産性と安定的な収益性の実現が指摘された。竹内報告は朝鮮との比較を通じて台湾では鉄道が広範囲・高密度に存在したにもかかわらず、島内輸送を担う地域鉄道として有益に機能していなかった事実を明示し、朝鮮と台湾の地域間分業構造の差異をその原因として指摘した。渡邉報告は製糖会社による私設鉄道の敷設過程と事業活動を検証し、それが甘蔗輸送の効率化を通じて競争優位を確立する戦略的投資行動であったこと指摘した。

第Ⅱ部「植民地台湾の流通」(司会:谷ヶ城秀吉)では、島西智輝「近代東アジア石炭市場の拡大と台湾石炭産業の発展」、大島久幸「1930年代における台湾小運送業の展開」の2報告が行なわれた。島西報告は台湾炭の需給動向を検証し、台湾石炭産業の特質として、分散的かつ不安定な市場拡大状況、零細坑を集成した「大規模化」と請負採掘に依存した発展過程、清領有期から日本領有期への強い連続性を指摘した。大島報告は巨大荷主や海運業者との関係を軸に台湾における5大運送会社体制の成立過程を検討し、それら運送会社間の激しい相互対立構造が専業小運送業者の勢力拡大を企図した大手海運会社や巨大荷主間の競合関係に起因したことを明らかにした。

第Ⅲ部「官と民の交錯」(司会:湊照宏)では、平井健介「1910年代における製糖業の展開と殖民政策—「製糖会社農事主任会議」を中心に」、蔡龍保「産官連繋下における植民地経営—日本統治前期鹿島組の在台活動を事例として(1899-1926)」の2報告が行なわれた。平井報告は「製糖会社農事主任会議」を中心に1910年代の糖業政策を検討し、台湾総督府による製糖会社支援政策の象徴として同会議が開催されたが、「施肥の高度化」への効果は薄く、総督府が製糖業発展に果たした役割は限定的と指摘した。蔡報告は鹿島組を事例に土木請負業における産官連繋と植民地経営の関係を検討し、鹿島組が「技術」、「時機」、「人脈」を掌握し、植民地台湾のインフラ整備と社会資本形成に重要な役割を果たした点を指摘した。

これら7報告を受けて3名のコメンテーターからコメントが報告された。まず、竹内幸雄日本大学商学部教授はイギリスの商業帝国主義的特質を紹介し、レッセ・フェール的色彩の強いイギリスの植民地統治は結果的に植民地における資本主義的発展を抑制した点を指摘した。これに対し日本の場合は〈市場性〉以上に〈植民地性〉が濃厚な政策が展開されたのではないかとコメントした。次ぎに神田さやこ慶應義塾大学経済学部教授はインドを事例に鉄道が生産・消費に与えたインパクトの大きさを紹介した上で、物流に特化した「社会資本」概念の狭隘性を指摘し、さらに「見えない台湾の人々」と言う表現で現地台湾の固有性に対する認識の希薄さを指摘した。最後に石井寛治東京大学経済学部名誉教授は帝国主義イデオロギーとしての社会ダーウィニズムの果たした役割の重要性を強調し、日本におけるその受容過程を丹念に紹介した。その上で本シンポジウム報告は全体として開発援助的な〈市場性〉に視点が収斂し、民族差別性を内在した〈植民地性〉を論点とする問題意識に乏しいと指摘し、各報告に対し台湾経済の植民地的特徴に関する具体的な疑問を提示した。

これらコメントに対する報告者のリプライの後、岡部桂史南山大学経営学部准教授の司会によりシンポジウム参加者を含めた討議が行なわれた。本シンポジウムには韓国、北海道、九州など遠隔地を含め多様な研究分野の研究者が数多く参加し、台湾植民地経済を研究する際の〈植民地性〉/〈市場性〉視角の有効性や朝鮮など他の植民地経済との差異などを主な論点に予定時間を延長して活発に議論が交わされた。最後に老川慶喜経済学部教授により討論の簡単な総括と報告者・コメンテーター・参加者に対して謝意が述べられ、本シンポジウムは閉会した。

なお、本シンポジウムの共催学会である鉄道史学会および日本植民地研究会に対し、この場を借りて感謝申し上げたい。

経済研究所主催

講師・ 山下紀明氏(環境エネルギー政策研究所 主任研究員)

・ 保坂展人氏(世田谷区長)

・ 大山利男(本学経済学部准教授)

「自然エネルギー政策とコミュニティパワー」をテーマとして、第Ⅰ部上映会と第Ⅱ部講演会という構成で開催しました。いま、太陽光、風力、バイオマス、中小水力、地熱などの再生可能な自然エネルギーを用いた発電や熱利用を普及させる取り組みが全国各地でひろがっています。地域が中心となって行うプロジェクトは、こうした地域のエネルギー資源を地域経済に還元する仕組みであり、被災地の復興や縮小する地方経済の活性化の切り札としても期待を集めています。

第Ⅰ部上映会では、コミュニティパワーの海外の事例として、『パワー・トゥ・ザ・ピープル~グローバルからローカルへ~』(サビーヌ・ルッベ・バッカー監督、2012年)を上映しました。オランダで再生可能エネルギーの普及に取り組む活動家や、10年かけてデンマークのサムソ島で100%クリーンエネルギー化を実現し、2008年にTIME誌の「環境ヒーロー」に選出されたソーレン・ハーマンセン氏の取り組みなどを紹介した作品です。

第Ⅱ部講演会では、山下紀明氏(環境エネルギー政策研究所主任研究員)と保坂展人氏(世田谷区長)をお招きしました。山下氏には、日本国内のさまざまな取り組み状況についてご講演をいただき,また保坂氏には,世田谷区長として実際に取り組む都市地域での再生可能エネルギー政策についてご講演をいただきました。そして最後に,参加者からの質疑と全体ディスカッションを行いました。地域社会ないし自治体がどのようにして再生可能エネルギー政策に取り組んでいけばいいのか,私たちはどのようにかかわっていけばいいのか,そのようなことを考えるきっかけになったのではないかと考えます。

経済研究所主催

講師・ 一ノ瀬大輔氏(本学経済学部准教授)

・ 長原 徹 氏(芝浦工業大学工学部准教授)

・ 安藤 陽 氏(埼玉大学経済学部教授)

・ 住谷 一彦氏(本学名誉教授)

立教大学経済研究所の第1回学術研究大会が、2014年3月8日(土)、立教大学マキムホール(15号館)201教室において開催された。当日は、老川慶喜(経済研究所長、本学経済学部教授)のあいさつののち、①一ノ瀬大輔(本学経済学部准教授)「環境政策に対する評価の規定要因——日本の一般廃棄物処理政策を例に」、②長原徹(芝浦工業大学工学部准教授)「アベノミクスの検証——マクロ経済政策の効果と課題」、③安藤陽(埼玉大学経済学部教授)「東日本大震災と鉄道の復旧——三陸鉄道とJR東日本の比較を中心に」の報告が行われ、最後に住谷一彦(本学名誉教授)による記念講演「学問のとびらを叩く——私の経験」があった。参加者は、本学名誉教授、本学経済学部の退職者、本学経済学研究科の修了生など51名で、それぞれの報告をめぐって活発な議論がなされた。

研究大会終了後、レストラン「山小屋」で懇親会が行われ、参加者それぞれが楽しいひと時を過ごした。参加者からは、このような学術研究大会を今後も継続してほしいという要望が多くあった。

2012年度 講演会等のお知らせ及び開催報告

経済学部・経済研究所主催

講師・ ベント・グリーヴ 氏

(デンマーク・ロスキレ大学社会グローバル学部教授)

・ コメンテータ:福島清彦 氏

(本学経済学部特任教授)

「幸福度世界一の国デンマーク」に対する関心が高まっているためか、学生、教員、一般の多様な方が参加され、会場はほぼ満席となった。

グリーヴ教授は「幸福度は計測できるか」と参加者に尋ねた。教授は経済学や社会学などの社会科学、政治哲学、心理学などの幸福研究の成果を紹介し「計測できる」と答えられた。また、収入の増大など経済的富の増大が単純に幸福度の増大に結びつかないことを指摘した。特に、国民経済全体の経済的富を表示する国内総生産(GDP)の大きさと幸福度が相関しないことを指摘し、他の様々な指標も同時に用いて幸福度を計測するべきだと主張された。デンマークは福祉国家として個人の生活が安定しているだけでなく、社会関係資本(ソーシャルキャピタル)が発達し、他者に対する信頼度が高く、また仕事と家族における生活の充足度が高い。デンマークの幸福度が高いことには理由があり、合理的な根拠があるというのが教授の結論であった。続いて、コメンテーターとして福島清彦特任教授は、デンマークの幸福度が高い理由として、福祉国家として生活が保障されていることが基盤としてあること、その福祉国家は高い国民負担によって支えられていることを指摘し、日本も国民負担の引き上げにより生活の保障水準を引き上げるべきであると主張された。フロアからは、福祉国家の政策として最も優先度の高いものは何か、移民と幸福度の関係、高負担を国民は本当に肯定的に評価しているのか、などの質問があり、グリーヴ教授は丁寧かつ分かりやすく答えられていた。

このイベントの開催報告はありません。

このイベントの開催報告はありません。

経済学部・経済研究所主催 (株)LEC東京リーガルマインド協賛

講師・ 大門正彦氏(社団法人 生活経済政策研究所専務理事)

・ 丸尾旭氏(LEC東京リーガルマインド専任講師・国家Ⅰ種経済職合格)

最初に、公務員として働かれたご経験を持ち、公務員の労働にお詳しい大門先生から、公務員労働の実態とその魅力についてご講演いただきました。詳細な統計データと具体的な事例に基づき、公務員の労働条件、仕事内容、近年の公務員制度改革が与えた影響等について解説して下さりました。

そして次に、LECの専任講師である丸尾先生より公務員試験の内容や受験対策についてお話していただきました。

公務員を目指す学生にとって、学ぶべきことの多い講演会でした。

経済学部・経済研究所主催

講師「社会保障について」

・ 武田俊彦氏(厚生労働省)

・ 菅沼 隆氏(本学経済学部教授)

「税制抜本改革について」

・ 佐藤慎一氏(財務省)

・ 中村 稔氏(財務省)

・ 三木義一氏(青山学院大学法学部教授)

シンポジウムでは、まず社会保障改革について、武田俊彦氏は少子高齢社会の進行を背景とする子ども・子育て支援、医療・介護、年金、格差対策等の政府案を説明し、菅沼隆氏はデンマーク研究の成果を盛り込みつつグローバル福祉国家とそれを支える税財源の充実論を展開した。続いて税制抜本改革について、佐藤慎一氏及び中村稔氏は日本における財政状況の厳しさ及び消費税率引上げを中心とする政府案を解説し、三木義一氏は所得税・相続税の改革、給付付き税額控除の導入、国際連帯税の創設等を含む税制の応能化と歳出を通じた格差是正の重要性を強調した。

以上の報告を受けて、被用者保険の加入範囲拡大、福祉サービスの充実、所得税・相続税の拡充、番号制度の役割、消費税の逆進性対策、欧州型財政危機の日本における可能性等について、フロアとの質疑応答も交えつつディスカッションが展開された。これにより「社会保障と税の一体改革」に関する論点が明確化され、参加者の意識も大いに高まった。

中小企業家同友会、東京中小企業家同友会、経済研究所主催

同友会景況調査DOR100号記念

講師・ 田浦 元氏(拓殖大学経済学部准教授)

・ 野水俊夫氏(野水鋼業(株) 代表取締役)

・ 橋本 勝氏(蔵前産業(株) 代表取締役)

・ 菊地 進氏(本学経済学部教授)

シンポジウム・パネリスト

・ 和田寿博氏(愛媛大学法文学部教授)

・ 鎌田哲雄氏(愛媛県中小企業家同友会事務局長)

・ 根岸裕孝氏(宮崎大学教育文化学部准教授)

・ 中村昭人氏(なかむら屋代表)

シンポジウム・コーディネータ

・ 植田浩史氏(慶應義塾大学経済学部教授)

第1部景況調査報告では、田浦元・拓殖大学准教授が『同友会景況調査(DOR)』を中小企業庁、日本公庫、日本銀行調査と対比させて「DORは主体的で敏感な回答が特徴的」と解説。次いで野水俊夫・野水鉱業㈱社長(千葉)、橋本勝・蔵前産業㈱社長(群馬)がDORの活用法について解説。続いて菊地進・立教大学教授が講演し、「経営を振り返り、景気を見通す力をつけ、行政・金融との協議や政策活動に使える資料となっている」と指摘。

第2部「調査活動で地域の未来を切り拓く」は、植田浩史・慶応大学教授がコーディネーターとなり、4人のパネリストが発言。和田寿博・愛媛大学教授と鎌田哲雄・愛媛同友会事務局長は、愛媛県東温市での全事業所調査と中小企業振興基本条例制定の取り組みについて報告。根岸裕孝・宮崎大学准教授と中村昭人・なかむら屋代表は、宮崎県川南町での地域産業分析と口蹄疫被害からの復興の取り組みについて報告。最後に吉田敬一・駒澤大学教授が、「企業づくりと地域づくりは重要な相関関係にあり、これらを統一的に取り組むことがまずます重要になっている」と挨拶し、閉会しました。

講師

・ Antoin Murphy(ダブリン大学名誉教授)

・ 川出 良枝(東京大学教授)

・ Arnaud Orain(パリ第8大学教授)

・ 安藤 裕介(立教大学法学部助教)

・ Philippe Steiner(パリ第4大学教授)

・ Christophe Salvat(フランスCNRS研究員)

・ 黒木 龍三(立教大学経済学部教授)

・ 喜多見 洋(大阪産業大学教授)

会議の初日である9月8日(土)は、午前と午後を合わせて5名の報告者が登壇した。午前の部では、Antoin Murphy氏が金融市場をめぐるジョン・ローの革新性とカンティロンの深い洞察について報告し、次いで川出良枝氏がフェヌロン以降のコスモポリタニズムの展開について包括的検討をおこなった。また午後の部では、Arnaud Orain氏が王政改革に直面したマブリとコンディヤックの思想的異同を兄弟のエピソードを交えつつ鮮やかに示し、安藤裕介氏がフィジオクラットの重農主義的偏向について主権論の視点から明らかにした。そして最後にPhilippe Steiner氏が « economie » « politique » « administration » 等の語彙の関連性を追いながらケネーの政治経済学がもつ行政管理的側面の重要性を論じた。いずれのセッションでも質疑応答が活発になされ、18世紀フランス政治経済学の広がりを見るうえで非常に有意義な意見交換がおこなわれた。

・ Antoin Murphy(ダブリン大学名誉教授)

・ 川出 良枝(東京大学教授)

・ Arnaud Orain(パリ第8大学教授)

・ 安藤 裕介(立教大学法学部助教)

・ Philippe Steiner(パリ第4大学教授)

・ Christophe Salvat(フランスCNRS研究員)

・ 黒木 龍三(立教大学経済学部教授)

・ 喜多見 洋(大阪産業大学教授)

会議の初日である9月8日(土)は、午前と午後を合わせて5名の報告者が登壇した。午前の部では、Antoin Murphy氏が金融市場をめぐるジョン・ローの革新性とカンティロンの深い洞察について報告し、次いで川出良枝氏がフェヌロン以降のコスモポリタニズムの展開について包括的検討をおこなった。また午後の部では、Arnaud Orain氏が王政改革に直面したマブリとコンディヤックの思想的異同を兄弟のエピソードを交えつつ鮮やかに示し、安藤裕介氏がフィジオクラットの重農主義的偏向について主権論の視点から明らかにした。そして最後にPhilippe Steiner氏が « economie » « politique » « administration » 等の語彙の関連性を追いながらケネーの政治経済学がもつ行政管理的側面の重要性を論じた。いずれのセッションでも質疑応答が活発になされ、18世紀フランス政治経済学の広がりを見るうえで非常に有意義な意見交換がおこなわれた。

2日目の9月9日(日)の会議では、午前に2名の報告が、また午後に1名の報告と記念講演が行われた。午前の部では、まず、これまで省みられてこなかったルソーのエピキュリアン的側面について、Christophe Salvat氏が報告、次いで、カンティロンの経済学の理論的特徴について黒木龍三氏が論じ、ケネーら重農主義との相違を明らかにした。午後の部では、最後の報告として、喜多見洋氏が、当時のいわゆるジュネーヴ学派について、その興味深い人脈を紹介するなどして論じた。

18世紀フランスの社会思想的局面と大陸における科学的な経済学の誕生について明らかにされるとともに、革命後の社会科学の伝播について、ジュネーヴ学派の果たした影響を知ることが出来、大変実り多い2日目であった。なお、今回の国際シンポジウムの最後に、Antoin Murphy 氏による記念講演が行われた。ペティから始まり、ジョン・ロー、カンティロン、ヒューム、チュルゴなどの紹介を経て、18世紀の偉大な貨幣経済の研究者で実践家でもあったヘンリー・ソーントンで結ぶ、という、貨幣経済学の世界的な大家であるマーフィー氏にしか出来ない、大いに感銘を受けた講演内容であった。(経済学部教授、黒木龍三、法学部助教、安藤裕介記)

18世紀フランスの社会思想的局面と大陸における科学的な経済学の誕生について明らかにされるとともに、革命後の社会科学の伝播について、ジュネーヴ学派の果たした影響を知ることが出来、大変実り多い2日目であった。なお、今回の国際シンポジウムの最後に、Antoin Murphy 氏による記念講演が行われた。ペティから始まり、ジョン・ロー、カンティロン、ヒューム、チュルゴなどの紹介を経て、18世紀の偉大な貨幣経済の研究者で実践家でもあったヘンリー・ソーントンで結ぶ、という、貨幣経済学の世界的な大家であるマーフィー氏にしか出来ない、大いに感銘を受けた講演内容であった。(経済学部教授、黒木龍三、法学部助教、安藤裕介記)

このイベントの開催報告はありません。

経済学部・経済研究所主催

講師・アンドレアス・ヴォーハイム 氏

(ノルウェー・トロムソ大学人文学部教授)

・コメンテータ:伊集 守直 氏

(横浜国立大学経済学部准教授)

司会

・ 関口 智 氏

(本学経済学部准教授)

Vårheim氏のこれまでの研究は、公共サービスの内容、とくに普遍主義的な制度設計がソーシャルキャピタルに与える正の影響について、定量的・定性的に分析するものであり、近年はその豊富な成果を日本の現実に適用しようとしてきた。そこで今回の講演会では、 Vårheim氏に対して、これまでのノルウェーにおける定量的・定性的研究の成果の紹介と、その研究成果を踏まえて行ってきた、第二次大戦後の日本の図書館や公民館がソーシャルキャピタルに与えた影響について複数の講演を依頼し、あわせて質疑応答もしていただいた。

今回の講演会によって披露された同氏のノルウェー研究に基づく示唆は、財政支出の内容を再構成することを通じて、人びとの政府への信頼を強化し、増税の実施可能性を高めるという、新たな政策チャンネルを切り拓く可能性を秘めているものであった。

会場からは、Vårheim氏による日本の図書館の近年の傾向の指摘(購入書籍数の減少と貸出書籍数の増加)に対して、「購入書籍の質がわからない。人気がある書籍しか購入しなくなったのでは」等の鋭い質疑がなされた。

このイベントの開催報告はありません。

このイベントの開催報告はありません。

経済学部特任准教授 安部竜一郎

SFRプロジェクト研究代表者郭洋春経済学部教授は、冒頭の基調報告「開発リスクと平和のための経済学」において、リスク社会とは近代社会が資源の無限性や永続的な経済成長といった幻想に囚われた結果であると指摘し、グローバリゼーションによって非対称化された関係を対象化された関係へと組み換える新たな試みとして「平和経済学」を提起した。平和経済学では、その分析の対象を所有から利用へ、労働から活動へ、信用から信頼へと移すことによって、循環、持続可能性、地域自立の3要素を中心とした社会が構想される。

続いて、島田恵監督作品『福島 六ヶ所 未来への伝言』を上映した。このドキュメンタリー映画では、原子力開発に対抗した六ヶ所村の漁民の姿と原発事故の被災者である福島の住民の想いが対比的に描かれており、原子力開発のリスクの巨大さとそれが顕在化した際の不可逆的影響を浮かび上がらせている。

SFRプロジェクト研究代表者郭洋春経済学部教授は、冒頭の基調報告「開発リスクと平和のための経済学」において、リスク社会とは近代社会が資源の無限性や永続的な経済成長といった幻想に囚われた結果であると指摘し、グローバリゼーションによって非対称化された関係を対象化された関係へと組み換える新たな試みとして「平和経済学」を提起した。平和経済学では、その分析の対象を所有から利用へ、労働から活動へ、信用から信頼へと移すことによって、循環、持続可能性、地域自立の3要素を中心とした社会が構想される。

続いて、島田恵監督作品『福島 六ヶ所 未来への伝言』を上映した。このドキュメンタリー映画では、原子力開発に対抗した六ヶ所村の漁民の姿と原発事故の被災者である福島の住民の想いが対比的に描かれており、原子力開発のリスクの巨大さとそれが顕在化した際の不可逆的影響を浮かび上がらせている。

次に、非核フィリピン連合事務局長のコラソン・ファブロス氏が、「バタアン原発廃棄とフィリピンの原子力開発の現状」と題し、フィリピン初のバタアン原発が完成にも拘らず廃棄された過程について報告した。コラソン報告によれば、フィリピン政府は原子力開発のオプションを放棄せずに国内14か所について立地を検討していること、その多くが先住民の居住地域であること、さらにフィリピンの原子力開発に東芝や関西電力、韓国電力、サンミゲルなどの大企業が軒並み参加を表明しているという。コラソン氏は、フィリピンでは巨大資本による搾取と政治腐敗は繋がっており、これに対抗するための国際的な市民ネットワークの構築の必要性を訴えた。

最後に、SFRプロジェクト研究メンバーである安部竜一郎経済学部特任准教授が「原子力開発の4つのリスク」と題し、原子力技術の本質が「未だ事故が起きていないこと」という不確定性にあり、それが原子力リスクを外部化し不可視化している点を論じた。安部は、原子力開発のリスクが「反-選択」的に人々を巻き込むことから、原子力は民主的な意思決定とは相いれない技術であると指摘した。

最後に、SFRプロジェクト研究メンバーである大内穂NPO法人トランスペアレンシー・ジャパン理事長代行を壇上に加え、会場の参加者と共に討論を行った。参加者からは、脱-成長の経済学の重要性やエネルギー安全保障の重要性、中国や韓国の原子力開発の行方について問題提起がなされ、報告者からは、地域という枠組みの重要性、なかでもエネルギー自立を国単位ではなくて地域単位で検討する必要性について応答があった。さらに、コラソン氏からは原子力開発のリスクが国境の内側に留まらないことから、アジアの市民運動の連帯がこれまで以上に重要であることが提起された。これについて、大内は、住民運動が社会を変革するアクターとして成長するための条件として、活動の継続性や広範な参加、情報の共有、資源を獲得できる仕組みづくり等を指摘した。白熱した議論が続いたが、会場の都合もあって、予定を30分超過した18:30に討論を打ち切って本ワークショップを終了した。